「サウナ、いいっすよ」

そう語る、ひげ面で派手なTシャツのその上司が苦手だった。好きな服を着て、明るく充実した毎日を送り、趣味を語る姿がいつもまぶしかった。私みたいな凡人を、つまらない人間だと笑っているに違いない。

自分の無難な服装も、家に帰って寝るだけの毎日も、嫌いじゃなかった。ただ少し、慣れただけ。

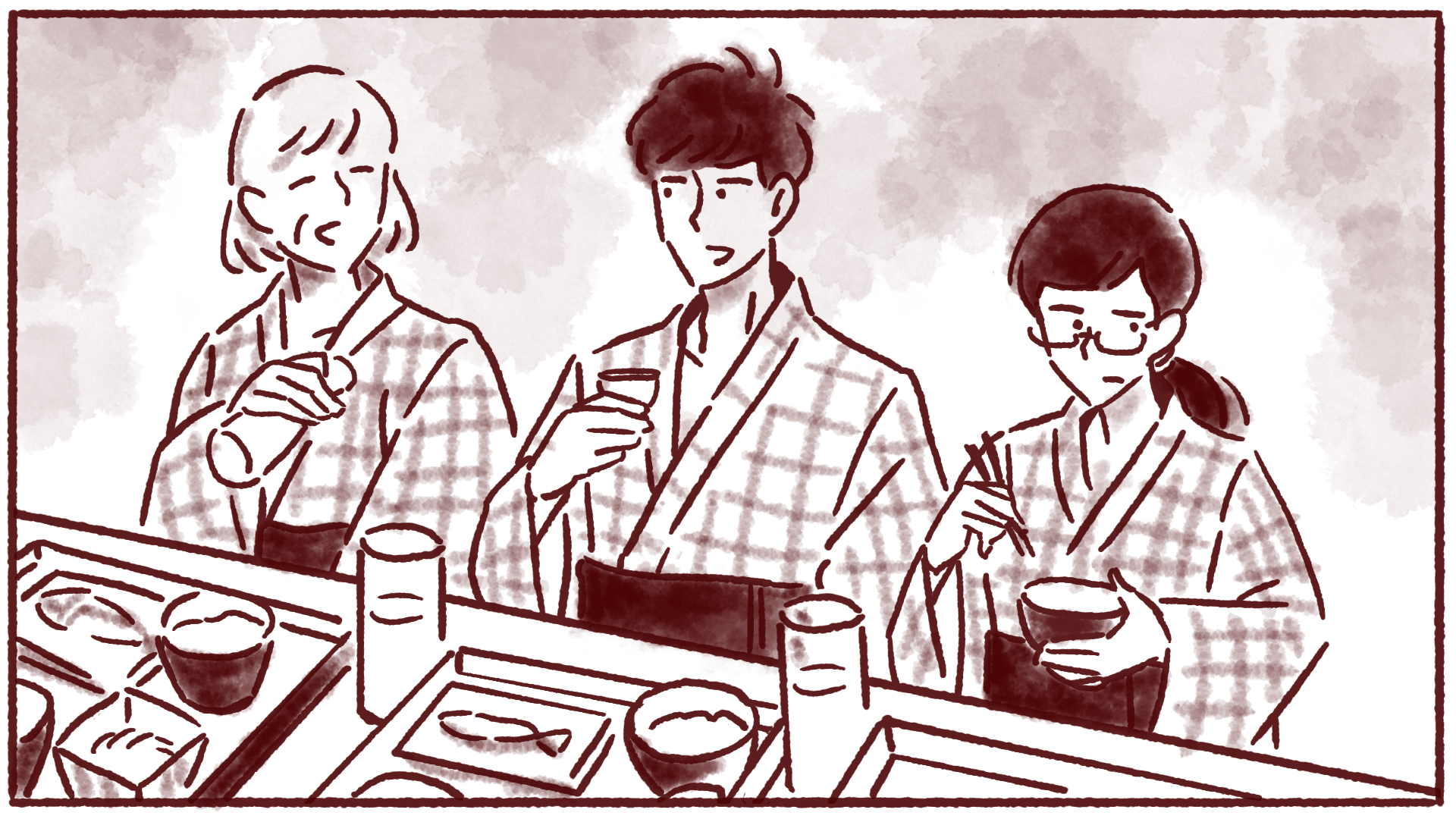

年の瀬のある日、母と兄、家族三人で過ごす馴染みの宿では、兄の華やかな東京話で盛り上がっていた。胸を張って話せるようなことが私には何もなくて、虚しさが押し寄せる。お風呂行くね、とへたくそな作り笑いを残して、私はあわてて部屋を出た。

年末をここで過ごすのはもう何度目だろうか。

20年以上通ってもはや勝手知ったる大浴場でも、一度もあけたことがなかったサウナ室の扉が目に入った。

好きなものを真似たから、そうなれるわけではないのはわかっていたけど。あの自由な人がその目で見ている世界が知りたくて、私はその扉にそっと手を伸ばした。

携帯も本も持たないひとりの時間は久しぶりだ。

にぎやかな浴室から隔離されて、静かな時間がゆっくりと過ぎていく。

玉のように浮き出る汗。木の匂い。熱の重さ。この小さな空間に、知らないことばかりが溢れる。

「水風呂のためのサウナだから」上司がそう力説していたのを思い出して、静かな水風呂へと近づく。

最初は腰まで入ってギブアップしてしまった水風呂も、二回、三回と往復するうちに肩まで浸かれるようになった。限界まで蒸されたからだが心地よく冷やされていく。

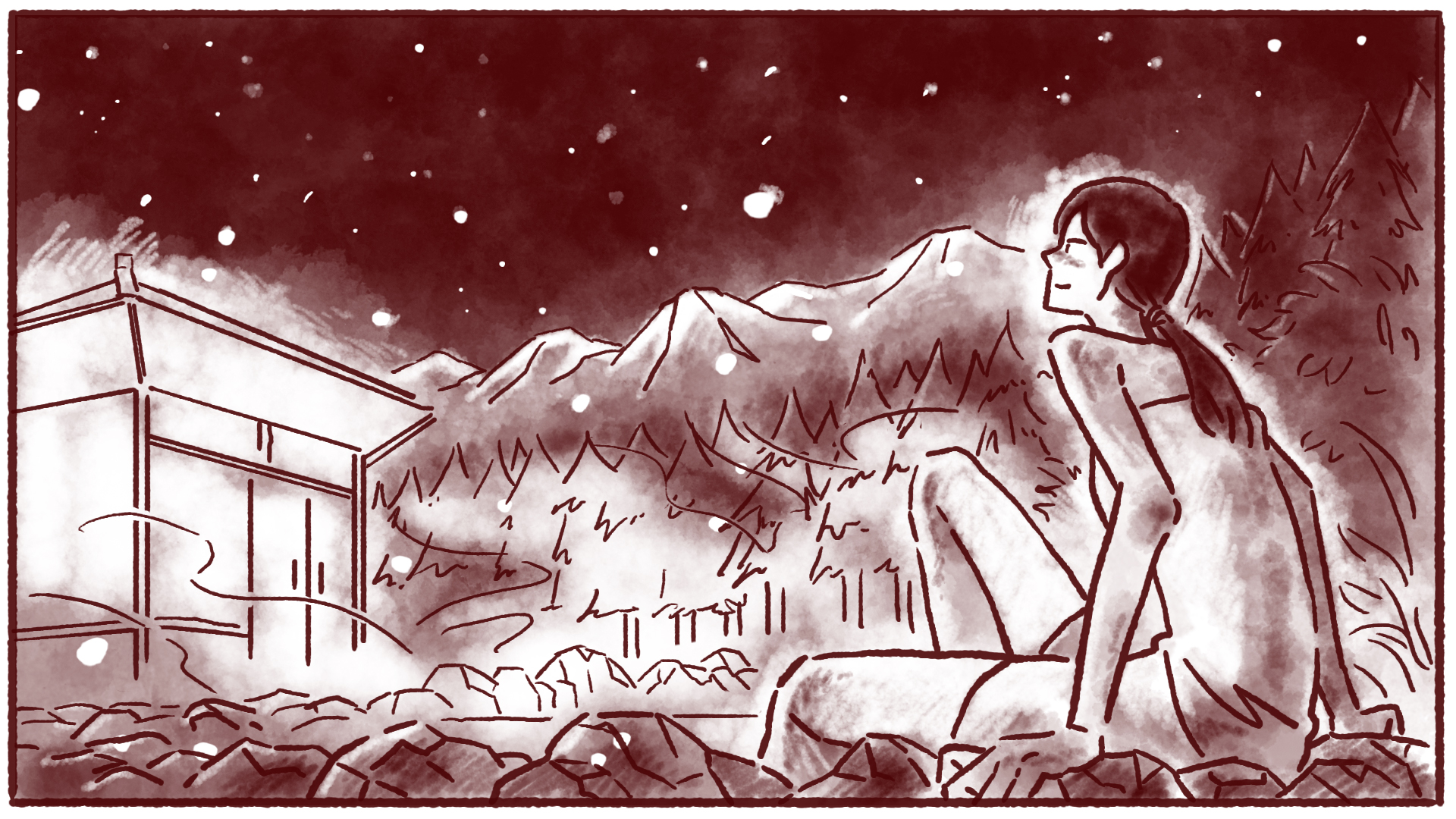

露天風呂のふちに腰かけて、音もなく降る雪をぼんやりと眺めた。身体が軽くなっていくような、浮いているような感覚がなんとも気持ちいい。

もう、サウナに入った理由なんてとっくに忘れてしまっていた。

生活は変わらない。自分も。

でも、少しだけ新しくなった世界に、私は居場所を見つけた気がした。

今日子

今日子

【快感♡サウナ女子の世界】第10回 めちゃめちゃ冷たい水風呂でととのいを超えた悟りを開く! ユーランド鶴見

【快感♡サウナ女子の世界】第10回 めちゃめちゃ冷たい水風呂でととのいを超えた悟りを開く! ユーランド鶴見 【快感♡サウナ女子の世界】第3回 オシャレタウン表参道に銭湯が! 超軟水で体験する良質なととのい / 表参道・清水湯

【快感♡サウナ女子の世界】第3回 オシャレタウン表参道に銭湯が! 超軟水で体験する良質なととのい / 表参道・清水湯 【快感♡サウナ女子の世界】第8回 演歌が流れるレトロ銭湯でサウナタイム!? / 三軒茶屋・駒の湯

【快感♡サウナ女子の世界】第8回 演歌が流れるレトロ銭湯でサウナタイム!? / 三軒茶屋・駒の湯 【快感♡サウナ女子の世界】第2回 南国リゾート風スパで心もお肌もつやつやに / 池袋 タイムズ スパ・レスタ

【快感♡サウナ女子の世界】第2回 南国リゾート風スパで心もお肌もつやつやに / 池袋 タイムズ スパ・レスタ 【連載】最終回 寄り添うサウナ【くもりのち雨 時々サウナ】

【連載】最終回 寄り添うサウナ【くもりのち雨 時々サウナ】 【夜の4コマ部屋】浅間山! ⑯ / サチコと神ねこ様 第2585回 / wako先生

【夜の4コマ部屋】浅間山! ⑯ / サチコと神ねこ様 第2585回 / wako先生 蒸し料理デビューにも🥟台湾の神家電「大同電鍋」に新色が登場!心ときめく春カラーで料理がもっと楽しくなりそうです

蒸し料理デビューにも🥟台湾の神家電「大同電鍋」に新色が登場!心ときめく春カラーで料理がもっと楽しくなりそうです 東京へ引っ越しを考えている人、新居を探している人〜!「ずらし駅」って知ってる?ぜひこの4パターンを覚えて調べてみて!

東京へ引っ越しを考えている人、新居を探している人〜!「ずらし駅」って知ってる?ぜひこの4パターンを覚えて調べてみて! 話題の「リアルックミラー」とドンキ「ウソをつかない鏡」を比較してみた🪞どちらが真実を写してくれるの…?

話題の「リアルックミラー」とドンキ「ウソをつかない鏡」を比較してみた🪞どちらが真実を写してくれるの…? 中野に行ったら絶対チェック!駅徒歩30秒の名店「おやき処 れふ亭」の今川焼きの魅力【#舞台女優の手土産リスト】

中野に行ったら絶対チェック!駅徒歩30秒の名店「おやき処 れふ亭」の今川焼きの魅力【#舞台女優の手土産リスト】 伝説のクッションファンデが進化して復活!セザンヌ「セラムクッションファンデーション」をひと足お先に本音レビュー!

伝説のクッションファンデが進化して復活!セザンヌ「セラムクッションファンデーション」をひと足お先に本音レビュー! 【夜の4コマ部屋】浅間山! ⑭ / サチコと神ねこ様 第2583回 / wako先生

【夜の4コマ部屋】浅間山! ⑭ / サチコと神ねこ様 第2583回 / wako先生 【夜の4コマ部屋】浅間山! ⑮ / サチコと神ねこ様 第2584回 / wako先生

【夜の4コマ部屋】浅間山! ⑮ / サチコと神ねこ様 第2584回 / wako先生 【夜の4コマ部屋】浅間山! ⑬ / サチコと神ねこ様 第2582回 / wako先生

【夜の4コマ部屋】浅間山! ⑬ / サチコと神ねこ様 第2582回 / wako先生 高校の授業料無償化で「私立は無理!」に変化が。たしかに授業料は無償だけどこんな点に注意です…!🏫

高校の授業料無償化で「私立は無理!」に変化が。たしかに授業料は無償だけどこんな点に注意です…!🏫 ムーン・プリズムパワー!メイクアップ!に憧れている全人類よ🌙セーラームーンの歴代変身アイテムがリップ&チークになって登場します

ムーン・プリズムパワー!メイクアップ!に憧れている全人類よ🌙セーラームーンの歴代変身アイテムがリップ&チークになって登場します おにぎりはホイップで包むのがいいんです!みんなはいつもラップやアルミホイルで包んでいると思うけどね…!

おにぎりはホイップで包むのがいいんです!みんなはいつもラップやアルミホイルで包んでいると思うけどね…! 顔の印象は眉毛ですごく変わるし難しい!黄金比率なんてわからない!キャンドゥ「美眉メーカー」はお悩み解決してくれるのか試してみた

顔の印象は眉毛ですごく変わるし難しい!黄金比率なんてわからない!キャンドゥ「美眉メーカー」はお悩み解決してくれるのか試してみた ドンクの期間限定「ショコラバゲット」 はチョコた〜っぷり🫶クランベリー×ヘーゼルナッツの組み合わせも最高で至福のバレンタインを

ドンクの期間限定「ショコラバゲット」 はチョコた〜っぷり🫶クランベリー×ヘーゼルナッツの組み合わせも最高で至福のバレンタインを お茶を作って冷蔵庫に常備している皆さん!HARIO 「むぎちゃん」をお迎えすれば小さなストレスを解消してくれるぞ!

お茶を作って冷蔵庫に常備している皆さん!HARIO 「むぎちゃん」をお迎えすれば小さなストレスを解消してくれるぞ! 日本に4店舗しかないフランス紅茶専門店の「ロイヤルミルクティーソフト」を全力でおすすめしたい🍦あなたも芳醇な味わいのトリコに…♡

日本に4店舗しかないフランス紅茶専門店の「ロイヤルミルクティーソフト」を全力でおすすめしたい🍦あなたも芳醇な味わいのトリコに…♡ サーティワンのよくばりフェスの楽しみ方🍨10ポップを注文する前に “あるもの” を用意しておくと幸福感がUPするぞ…♡

サーティワンのよくばりフェスの楽しみ方🍨10ポップを注文する前に “あるもの” を用意しておくと幸福感がUPするぞ…♡ 全国に2店舗しかないフィナンシェ専門店「BEAN to FINANCIER」が手土産にぴったりすぎる!【#舞台女優の手土産リスト】

全国に2店舗しかないフィナンシェ専門店「BEAN to FINANCIER」が手土産にぴったりすぎる!【#舞台女優の手土産リスト】 あじさいシーズン到来💙週末にふらっと遊びにいきたい「絶景あじさいスポット」10選

あじさいシーズン到来💙週末にふらっと遊びにいきたい「絶景あじさいスポット」10選 【快感♡サウナ女子の世界】第0回:サウナって「超気持ちいいもの」なんだよ

【快感♡サウナ女子の世界】第0回:サウナって「超気持ちいいもの」なんだよ 【連載】第3回 ふたりのサウナ【くもりのち雨 時々サウナ】

【連載】第3回 ふたりのサウナ【くもりのち雨 時々サウナ】 営業再開後のサウナにひとりで行ってみた / 静かで熱いサウナ室はぼっちにとって極上の空間です

営業再開後のサウナにひとりで行ってみた / 静かで熱いサウナ室はぼっちにとって極上の空間です 【ガチ体験記】サウナ食わず嫌いの女性達に気持ちいいサウナと水風呂の入り方を体験してもらった結果 → 「最初は死ぬけど蘇る!」

【ガチ体験記】サウナ食わず嫌いの女性達に気持ちいいサウナと水風呂の入り方を体験してもらった結果 → 「最初は死ぬけど蘇る!」 2020年の厄落とし! サウナ女子が選ぶ年末おすすめ女性サウナ3選 / セルフロウリュできる銭湯、しっぽり温泉旅館風など

2020年の厄落とし! サウナ女子が選ぶ年末おすすめ女性サウナ3選 / セルフロウリュできる銭湯、しっぽり温泉旅館風など 【快感♡サウナ女子の世界】第9回 まるで韓国旅行気分!? レアな体験ができる女性限定サウナ施設とは? サウナビューティー赤坂

【快感♡サウナ女子の世界】第9回 まるで韓国旅行気分!? レアな体験ができる女性限定サウナ施設とは? サウナビューティー赤坂 【快感♡サウナ女子の世界】第7回 セルフロウリュを初体験! 3つのポイントをご紹介します / 後楽園・スパ ラクーア

【快感♡サウナ女子の世界】第7回 セルフロウリュを初体験! 3つのポイントをご紹介します / 後楽園・スパ ラクーア 【超絶景】日本最多のサウナの種類を誇る “サウナのテーマパーク”がリニューアル! 11種のサウナと7種の水風呂で整いたいッ!

【超絶景】日本最多のサウナの種類を誇る “サウナのテーマパーク”がリニューアル! 11種のサウナと7種の水風呂で整いたいッ! 【体験レポ】男性限定サウナ「北欧」が1日だけ女性に解放! ヨダレが出るほど最高なサウナ体験でした…

【体験レポ】男性限定サウナ「北欧」が1日だけ女性に解放! ヨダレが出るほど最高なサウナ体験でした… 【サウナ女子の世界】第5回 仕事で行き詰まったらサウナでととのえ!? Wi-Fi&電源完備のノマドの味方サウナ / 荻窪・なごみの湯

【サウナ女子の世界】第5回 仕事で行き詰まったらサウナでととのえ!? Wi-Fi&電源完備のノマドの味方サウナ / 荻窪・なごみの湯 【快感♡サウナ女子の世界】第11回 海の見える絶景スパで「ご褒美サウナ」を体験… 神奈川・大磯プリンスホテル

【快感♡サウナ女子の世界】第11回 海の見える絶景スパで「ご褒美サウナ」を体験… 神奈川・大磯プリンスホテル

コメントをどうぞ